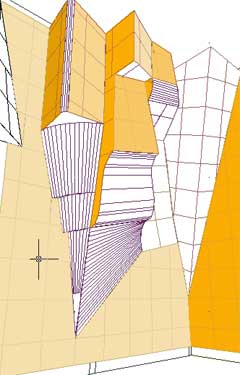

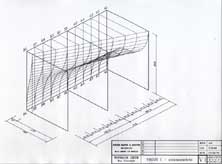

![]() Les

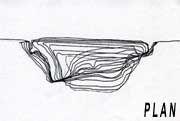

formes courbes sont réalisées par une superposition de couche de multiplex

collées sur des gabarits (technique des bateaux). La difficulté consiste à

tracer les gabarits.

Les

formes courbes sont réalisées par une superposition de couche de multiplex

collées sur des gabarits (technique des bateaux). La difficulté consiste à

tracer les gabarits.

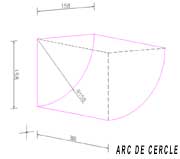

![]() Pour

les arcs de cercles, il suffit

de connaître le rayon.

Pour

les arcs de cercles, il suffit

de connaître le rayon.

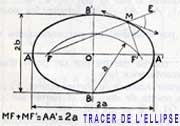

![]() Pour

les ellipses, il faut connaître

le petit et le grand cercle et tracer le gabarit avec une ficelle d'une longueur

égale au grand axe, à partir des foyers (voir croquis) .

Pour

les ellipses, il faut connaître

le petit et le grand cercle et tracer le gabarit avec une ficelle d'une longueur

égale au grand axe, à partir des foyers (voir croquis) .

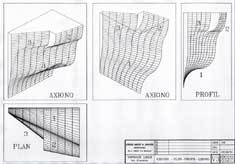

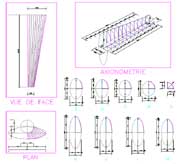

![]() Pour

les formes côniques, les

gabarits sont constitués d'une succession d'ellipses dont on peut trouver

les dimensions des axes par un tracé des projections.

Pour

les formes côniques, les

gabarits sont constitués d'une succession d'ellipses dont on peut trouver

les dimensions des axes par un tracé des projections.

![]() Pour

les vagues, le problème est plus

complexe. La vague pour être réalisable, doit être générée par une forme développée,

c'est à dire engendrée par des lignes horizontales, dans ce cas seulement

il est possible de

Pour

les vagues, le problème est plus

complexe. La vague pour être réalisable, doit être générée par une forme développée,

c'est à dire engendrée par des lignes horizontales, dans ce cas seulement

il est possible de

"dérouler" les feuilles de multiplex sur les gabarits. La réalisation d'un

modèle informatique de la vague en forme développée permet de déterminer les

différents profils des gabarits.

![]() QUELQUES

PROJETS ET RÉALISATIONS DU DÉBUT :

QUELQUES

PROJETS ET RÉALISATIONS DU DÉBUT :

![]() Pratiquant

la spéléologie et l'escalade depuis 1967 et diplômé en architecture en 1975,

j'ai eu l'occasion de participer activement à la naissance de l'escalade

sur structure artificielle.

Pratiquant

la spéléologie et l'escalade depuis 1967 et diplômé en architecture en 1975,

j'ai eu l'occasion de participer activement à la naissance de l'escalade

sur structure artificielle.

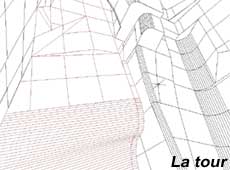

![]() 1969

TOUR DE MONT SUR MEUSE : Avec les guides du Centre Routier Spéléo, montage

d'une tour en bois de 11m de haut pour la pratique des techniques spéléo

1969

TOUR DE MONT SUR MEUSE : Avec les guides du Centre Routier Spéléo, montage

d'une tour en bois de 11m de haut pour la pratique des techniques spéléo

(architecte Y.Peters)

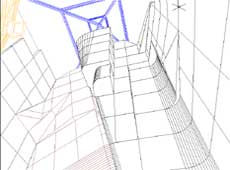

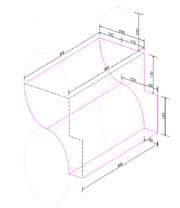

![]() 1975

PROJET D'UNE TOUR ÉCOLE BOIS ET BÉTON à Mont sur Meuse (Projet

Charlemagne)

1975

PROJET D'UNE TOUR ÉCOLE BOIS ET BÉTON à Mont sur Meuse (Projet

Charlemagne)

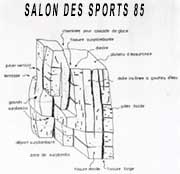

![]() 1984

ESQUISSE POUR LE " POOL MONTAGNE -SPELEO-RANDONNEE " du salon des sports 85

à Bruxelles

1984

ESQUISSE POUR LE " POOL MONTAGNE -SPELEO-RANDONNEE " du salon des sports 85

à Bruxelles

![]() 1986

Création de la société ALPI-IN avec P.Dannens et M.Van Slip. Première société

belge de construction de mur d'escalade

1986

Création de la société ALPI-IN avec P.Dannens et M.Van Slip. Première société

belge de construction de mur d'escalade

![]() Mise

au point du concept des panneaux multi-perforés avec inserts en acier zingué

tous les 20 cm permettant le montage et le démontage rapide des prises en

résine.

Mise

au point du concept des panneaux multi-perforés avec inserts en acier zingué

tous les 20 cm permettant le montage et le démontage rapide des prises en

résine.

![]() Mise

au point du mur mobile Alpi-in , composé de deux pans à inclinaison variable

actionné par des vis sans fin Hauteur 6m Largeur 3m

Mise

au point du mur mobile Alpi-in , composé de deux pans à inclinaison variable

actionné par des vis sans fin Hauteur 6m Largeur 3m

![]() 1987

Mise au point du principe des prises en creux pour ALPI-IN

1987

Mise au point du principe des prises en creux pour ALPI-IN

![]() 1987

SALLE NEW-ROCK à Bruxelles (la petite salle) recherche des premières formes

particulières, pilier surplombant, dalle surplomb à facettes …. La 2 ème salle

privée qui voit le jour en Belgique.

1987

SALLE NEW-ROCK à Bruxelles (la petite salle) recherche des premières formes

particulières, pilier surplombant, dalle surplomb à facettes …. La 2 ème salle

privée qui voit le jour en Belgique.

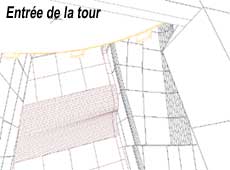

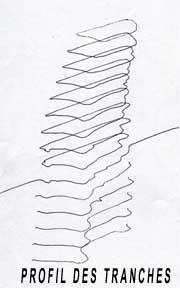

![]() 1988

Etude pour ALPI-IN d'un mur extérieur en résine dans le parc de la Coccinelle

pour la mairie de Salonel à Saleux. Hauteur 15m largeur 6m. Le tracé des "

tranches" est réalisé par dessin assisté.

1988

Etude pour ALPI-IN d'un mur extérieur en résine dans le parc de la Coccinelle

pour la mairie de Salonel à Saleux. Hauteur 15m largeur 6m. Le tracé des "

tranches" est réalisé par dessin assisté.

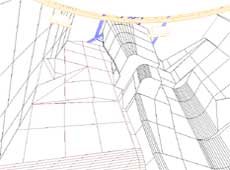

![]() 1988

Esquisse d'un mur Alpi-in pour une compétition internationale. Représentation

en perspective par dessin assisté.

1988

Esquisse d'un mur Alpi-in pour une compétition internationale. Représentation

en perspective par dessin assisté.

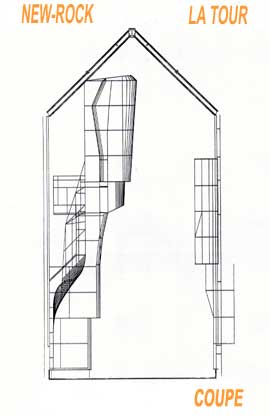

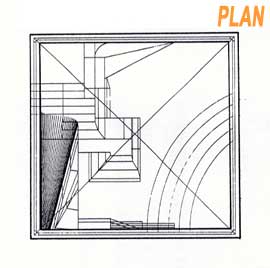

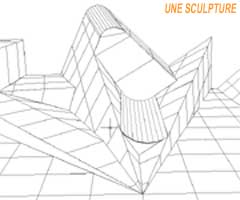

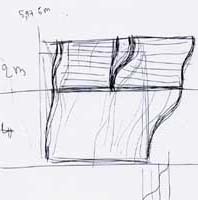

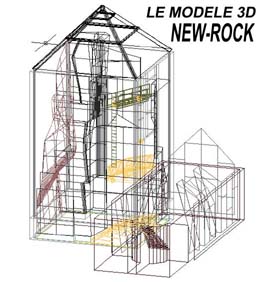

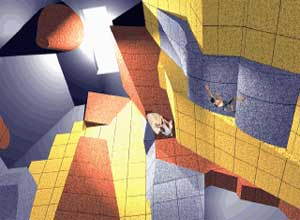

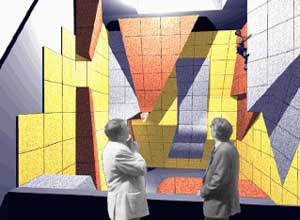

LE PROJET

L'élément de base du projet est un pilier déversant de 4.5m, semblable à

un éperon rocheux, composé d'une face très déversante continue et d'une autre

composée de face verticale ou légèrement déversante entrecoupée de petit toits.

Le sommet du pilier se termine par un cône se raccordant à la face

très déversante d'un côté et à une face légèrement déversante

de l'autre. Cette forme permet des multiples nuances dans l'escalade par simple

déplacement latéral de quelques cm.

Cet éperon s'appuie à gauche sur une dalle perpendiculaire composée d'une

"vague" à profil variable (forme développée) et de dalles verticales

à petits toits obliques et horizontaux.

Ces deux éléments sont séparés par une large fissure qui se transforme en

grotte et cheminée en partie supérieure. La grotte était prévue à l'origine

pour être une fenêtre sur le mur extérieur grimpable. Le pilier se raccorde

à droite par un jeu de dièdres cylindriques entrecoupés de petits toits. La

dalle à "vague" se raccorde à gauche par un élément très controversé à l'époque

et qui est devenu maintenant un classique "Le diamant" dalle triangulaire

inclinée à la sortie d'un petit toit, permettant des passages d'adhérence

extrême ! ! !